Derrière la moitié-moitié, cette création mi-fromage mi-anchois 100 % phocéenne, l’autre star de la pizza à Marseille, c’est l’arménienne, qu’on appelle “lahmajin“. Une pizza extra-fine, tantôt circulaire tantôt ovale, avec une base de sauce tomate toujours garnie de viande hachée, de légumes et d’herbes aromatiques, avant de se voir aspergée du jus d’un citron pressé. Cet emblème de la gastronomie arménienne est accroché au menu de la plupart des pizzerias de la ville, fixes ou ambulantes, depuis une centaine d’années.

Dans les années 1920, des dizaines de milliers d’Arméniens ont débarqué en France suite au génocide perpétré à travers l’Empire ottoman au cours de la Première Guerre mondiale. « À cette époque mais pas seulement, Marseille a été la porte d’entrée privilégiée des Arméniens vers l’Hexagone », résume l’historien Boris Adjemian, directeur de la Bibliothèque Nubar (une institution culturelle et scientifique de la diaspora arménienne, basée à Paris) de l’UGAB (Union générale arménienne de bienfaisance). « On ne peut pas la chiffrer précisément mais ce qui est certain, c’est que la diaspora arménienne de Marseille est l’une des plus importantes du territoire français. »

Une excellente nouvelle pour la scène culinaire de la cité phocéenne, qui s’est construite en adaptant les plats des diasporas et n’allait certainement pas manquer de nous faire boulotter mantis, dolmas et autres spécialités de la richissime culture arménienne.

Saint-Jérôme et Beaumont, fiefs de la cuisine arménienne

Le plus vieux resto arménien de la ville, c’est le Caucase, qui n’a pas bougé depuis les années 70. Encore aujourd’hui, l’adresse aux tables nappées et aux étagères jonchées de babioles aux couleurs du pays fait figure d’institution dans la communauté. Et pourtant, il est l’un des rares établissements arméniens de renom à avoir pris racine en dehors des fiefs de la diaspora : le quartier de Beaumont (12e arrondissement) et celui de Saint-Jérôme (13e). « La majorité des restaurants arméniens se situent dans ces quartiers périphériques de Marseille, où beaucoup ont élu domicile quand les camps de réfugiés du centre-ville (dont le camp Oddo, ndlr) ont fermé dans les années 1920 », précise Astrid Artin Loussikian, présidente de l’association ARAM (Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne).

C’est non loin de chez elle, à Saint-Jérôme, que se trouvent la plupart des dinosaures de la gastronomie arménienne de la ville. À commencer par Gilbert Pasdermadjian, 83 ans, qui fait partie de la poignée de fabricants de charcuteries arméniennes artisanales en France. Depuis son micro-labo, il concocte quotidiennement soudjouk (un saucisson à base de viande de bœuf mariné) et pasterma (de la viande de bœuf séchée recouverte d’un mélange d’épices) qu’il fournit à une vingtaine d’épiceries partout dans l’Hexagone.

Il y a peu, dans le coin, il y avait encore Jeannette Dikici, longtemps taulière de Chez Jeannette, l’un des traiteurs les plus réputés de Marseille. La dame, qui façonnait à la main des mantis depuis l’âge de 8 ans, a récemment cédé sa place aux Cousines, deux femmes originaires d’Istanbul à qui elle a volontiers soufflé quelques-unes des 110 recettes que lui avait transmises sa grand-mère oralement. À l’heure où l’identité arménienne du quartier commence à s’étioler – « Les maisons se vendent et les enfants et petits-enfants ne rachètent pas forcément », déplore Astrid Artin Loussikian –, ce genre de passage de relais compte double.

Dépoussiérer la tradition

Pour endiguer ce phénomène de déperdition culturelle, on peut compter sur de nouvelles migrations arméniennes qui amènent un joyeux renouveau de l’offre. « Les rescapés du génocide sont loin d’être les seuls à s’être implantés à Marseille. Il faut ajouter les Arméniens venus après la Seconde Guerre mondiale, ceux arrivés suite à l’indépendance de l’Arménie en 1991, les réfugiés débarqués de Syrie depuis le début de la guerre civile, et bien d’autres », explique l’historien Boris Adjemian.

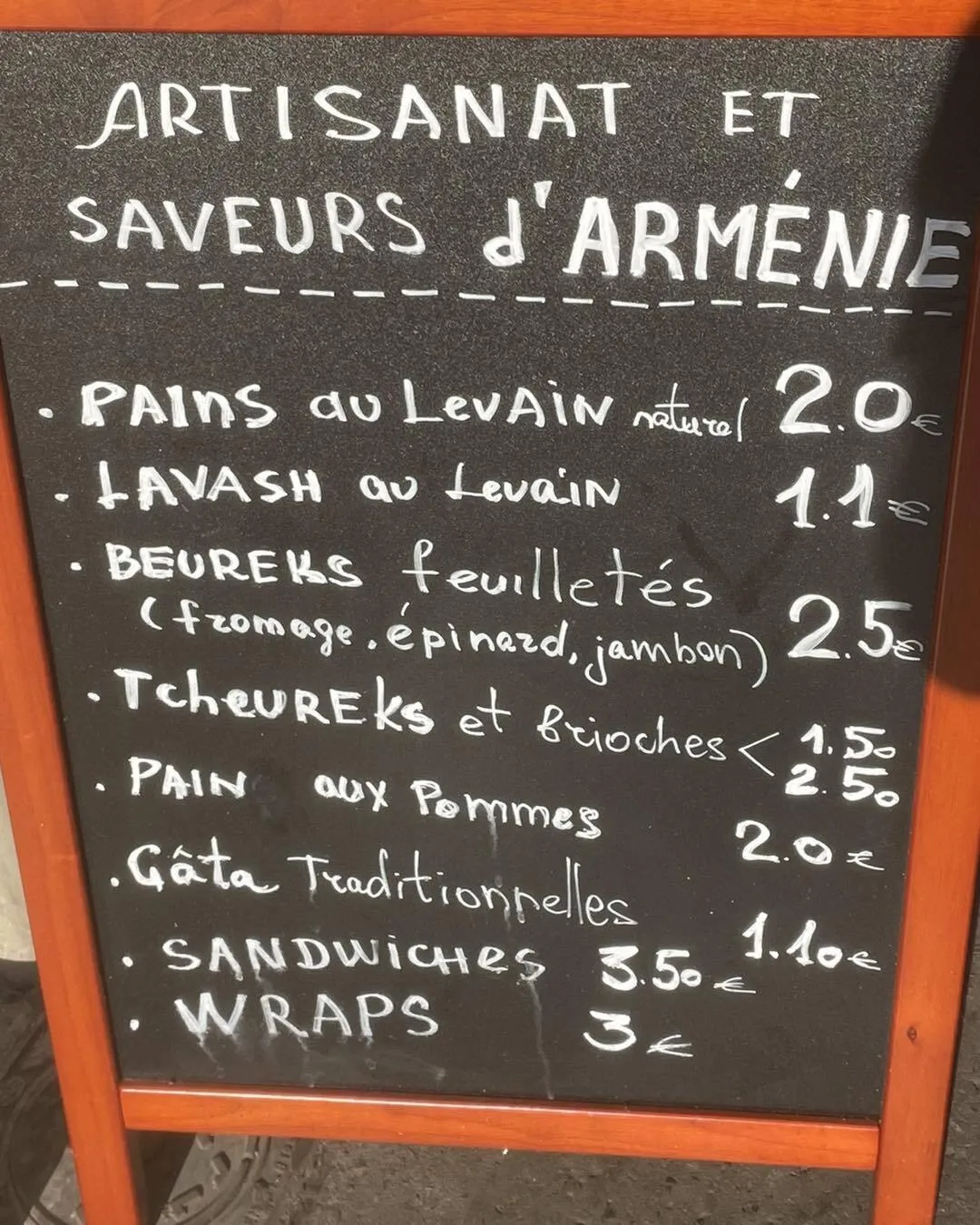

La cité phocéenne s’enrichit ainsi d’adresses soucieuses de dépoussiérer le genre, comme Hatsatoun, boulangerie arménienne montée fin 2024 dans le 1er arrondissement. Au menu : lavash (un pain traditionnel arménien), beureks (des pâtisseries salées généralement garnies de viande ou d’épinards), tcheureks (des brioches arméniennes) et autres classiques du répertoire boulanger arménien, version levain naturel.

De son côté, la ville d’Allauch, à une dizaine de kilomètres de là, inaugurait mi-avril 2025 l’épicerie-traiteur Oudelik. « Cave à manger » autoproclamée, l’adresse, dirigée avec ses deux parents par Maurane Medjikian, pâtissière de formation passée par plusieurs étoilés, met sa déco dans l’air du temps (vaisselle dépareillée, mobilier bohème) au service d’une popote on ne peut plus tradi : dolmas (feuilles de vigne farcies), tarama, falafels, tchi-keufté (tartare à l’arménienne), baklavas aux noix… « C’est notre façon de redynamiser l’image du traiteur arménien, dit Maurane Medjikian. Je crois qu’il était temps ! »