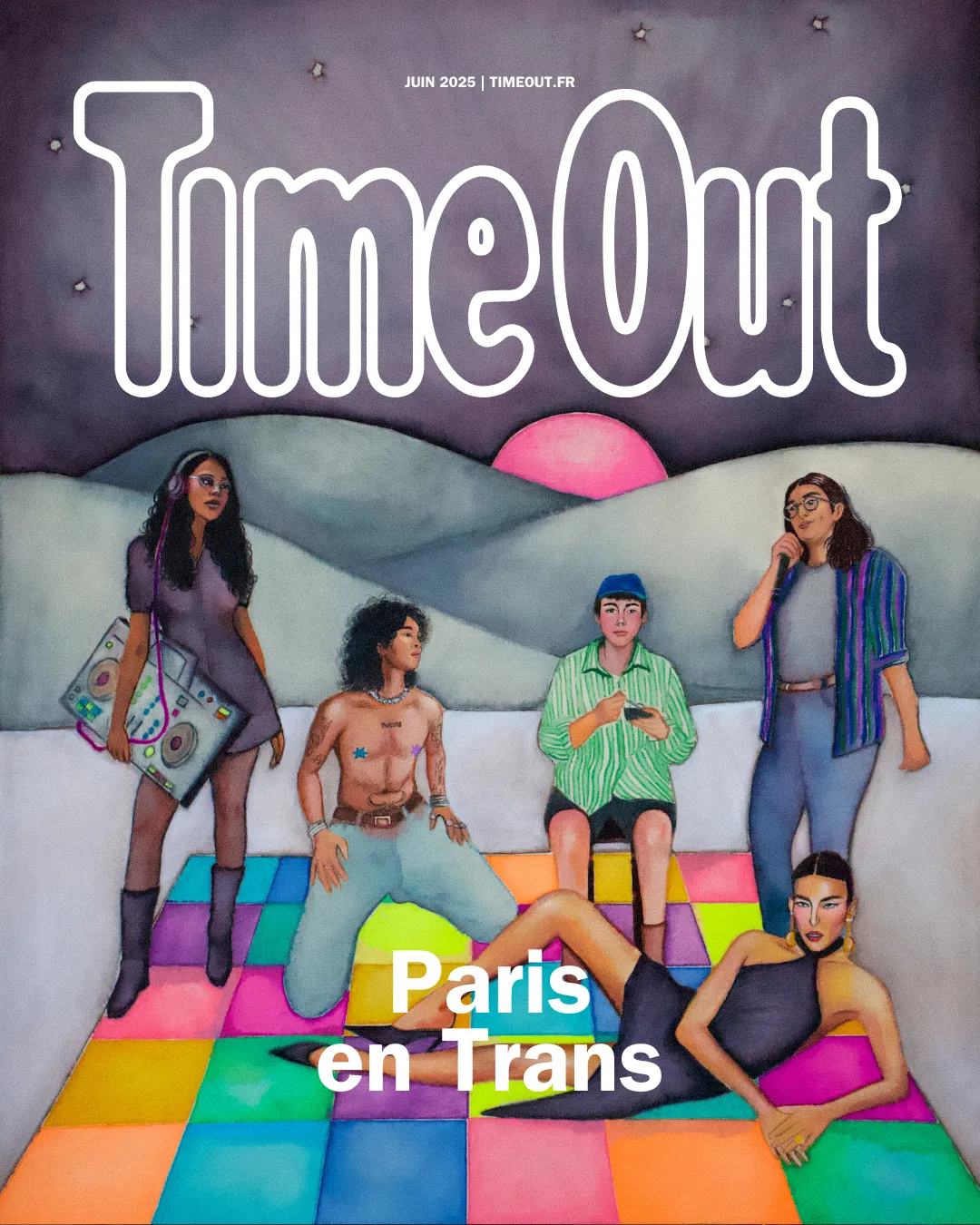

Alors que le Mois des Fiertés se termine, Time Out a choisi de mettre en lumière le T de LGBTQIA+ en allant à la rencontre de cinq personnalités trans de moins de 35 ans, aux vécus et aux professions variées, qui œuvrent à Paris, de façon plus ou moins militante, dans le vaste domaine de la culture et de la gastronomie. Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, 34 ans, a été mannequin, a joué dans Climax de Gaspar Noé et a une résidence sur Radio FG. Rio Bayani, 23 ans, organise des soirées par et pour les queers et les personnes racisées, a ouvert (avec son associée Mya) le Bunker, bar inclusif dans le 17e, et documente sa vie sur les réseaux. Raya Martigny, 29 ans, a défilé pour Mugler, Margiela ou Jean Paul Gaultier, et, désormais actrice, joue dans Les Reines du drame d’Alexis Langlois ou Les Matins merveilleux d’Avril Besson. Elliot Caille, 24 ans, vient de reprendre en solo la cuisine de la Corvée, le restaurant associatif/galerie/laverie dans le 18e. Enfin, Mado, 25 ans, déroule ses punchlines sur les scènes de stand-up de Paris et de Lyon.

Pourquoi ce choix ? Essentiellement pour contrer – un peu – la transphobie ambiante, qui s’affiche désormais dans les kiosques, les librairies, les posts, attisée par l’extrême droite (ou la droite extrême, mais c’est pareil). À leurs peurs fantasmées, toujours les mêmes, déjà brandies contre les gays et les lesbiennes depuis au moins 150 ans, on oppose de vrais parcours de vie, d’êtres humains qui font de Paris une ville culturellement plus riche, politiquement plus inclusive et humainement plus juste.

En ce Mois des Fiertés, de quoi êtes-vous le ou la plus fier(e) ?

Raya : Je suis fière de raconter mon histoire, que j’estime importante pour l’évolution de ce monde. Ça peut paraître égocentrique, mais je pense qu’il n’y a pas de surinformation lorsqu’il est question de personnes trans qui racontent leur histoire, et c’est le cas d’assez peu de sujets. On a souvent un discours assez réfléchi et inclusif, rempli de paix et d’amour. On doit raconter nos récits et nos histoires.

Elliot : Je suis fier de là où j’en suis personnellement. J’ai 24 ans, je suis le chef d’un restaurant. Je sais que les gens me voient trans, je suis visible ici. J’en avais marre d’être caché dans la brigade d’un étoilé. En plus, la Corvée, où je travaille, est un lieu associatif dans un quartier défavorisé, où les gens sont encore moins informés sur la transidentité qu’ailleurs. Les enfants viennent le mercredi, me voient, me parlent. Mon prénom choisi apparaît tous les jours sur le menu. Cette visibilité est aussi un acte militant !

Mado : C’est une fierté et une chance de pouvoir vivre une vie quotidienne queer, depuis trois ans, avec une autre meuf trans. Le partage d’expériences et de parcours de vie, ainsi que le soutien dans nos quotidiens et nos épreuves, notamment sur la transidentité, amènent une tranquillité d’esprit.

"Pour moi, transitionner représente la plus belle chose que quelqu’un puisse faire !" Elliot

Rio : Je suis fier de l’ouverture de mon bar, Le Bunker, un projet queer de A à Z, et d’avoir pu créer, avec mon associée Mya, ce lieu sans argent et avec la seule force de la communauté. Ça fait deux ans que le projet mûrissait. Au début, on ne faisait que des événements club, qui étaient une manière de se financer, comme les dimanches chez Harmony. Ça nous a permis de se faire connaître avant la campagne de crowdfunding. Quand une communauté assez précaire vous donne plus de 12 000 €, c’est qu’il y avait une attente et un besoin.

Claude-Emmanuelle : Cette première question est difficile. Est-ce que j’éprouve une fierté en me levant ? Est-ce qu’on devrait en éprouver en se levant ? Je n’en sais rien, mais je suis en colère et à la recherche d’une paix intérieure. Cette année marque les dix ans du début de mon traitement hormonal. Et alors que je pensais terminer ma transition pendant cette décennie, son issue est incertaine et, pire, le contexte sociétal est encore plus compliqué. C’est très dur de se projeter dans un avenir. Donc, jusqu’en 2027 (l’élection présidentielle, ndlr), il n’y aura pas de forme de fierté.

Comment voyez-vous vos différents milieux professionnels aujourd’hui ?

Claude-Emmanuelle : Je trouve qu’il existe, que ce soit dans la mode, la musique ou l’art, d’intenses rapports de domination. Les personnes qui ont du pouvoir te font comprendre que, si tu ne fermes pas ta bouche, tu n’auras rien du tout. Je reconnais être très déçue qu’une minorité de personnes de ma communauté ne prennent pas la parole devant la gravité de ce processus, préférant se répartir le gâteau en oubliant les autres. Les personnes trans, racisées et neuroatypiques doivent souvent changer de style de vie, tant les opportunités pour avoir une qualité de vie acceptable sont rares. Sans compter qu’être engagée sur les réseaux te ferme aussi des portes dans les milieux artistiques.

Raya : Le milieu de la mode est un peu chaotique, et j’ai personnellement beaucoup de chance. Mais il y a des marques moins installées qui se demandent comment rendre ce monde meilleur en incluant de manière naturelle les personnes trans, sans notion de quotas. Je pense à Louis-Gabriel Nouchi ou à Francisco Terra, la première personne à m’avoir fait défiler, et qui faisait des castings avec des personnes trans avant tout le monde.

Rio : Je trouve qu’il y a, dans la nuit parisienne, de plus en plus de lieux et d’ambiances qui me plaisent, où on n’écoute pas de techno, mais du shatta, du R&B, du dancehall, de la trap. Il y a un élan créatif et culturel incroyable autour d’une communauté queer et racisée qui vient s’amuser, mettre des tenues de fête, danser sur des musiques afro-caribéennes, dans une ambiance joviale et saine. Pour les bars, ce n’est pas la même chose. Avant, j’allais dans le Marais, je me disais que j’allais croiser des gens qui me ressemblent, et en fait pas du tout. Avant ma transition, on me regardait mal, et maintenant que j’ai transitionné, je suis perçu comme un bout de viande !

"Il n’y a pas de surinformation lorsqu’il est question de personnes trans" Raya

Mado : Dans le monde du stand-up, je dirais que les choses ont évolué par rapport à mes débuts, il y a trois ans. Des initiatives ont été prises pour rendre ces lieux de formation plus safe, comme la charte créée par Jessie Varin. Il y a une attention portée à la misogynie et à l’homophobie. Bon, la transphobie, c’est pas encore ça, mais c’est quelque chose qui s’applique à toute la société. Si tu ne gueules pas, personne ne va faire attention. Ce n’est pas que les gens ne veulent pas, c’est qu’ils n’y pensent pas. Ça vient avec le temps et la pédagogie.

Elliot : En cuisine, j’ai vécu tellement de violences par rapport à ma transidentité, ajoutées à une charge mentale liée au travail, que ça m’a presque dégoûté du métier. J’ai rejoint le restaurant d’Alexandre Mazzia car je pensais que l’excellence passait obligatoirement par les étoiles. Je ne savais pas encore que la gastronomie exploitait les jeunes apprenants pour être rentable ! Là-bas, j’étais réduit à mon sexe biologique : j’étais « la lesbienne avec des poils aux jambes ». Je ne pouvais me genrer au masculin et me faire appeler Elliot que dans ma vie privée. Enfin… celle que me laissaient mes semaines de 80 heures ! Je vivais dans deux mondes hermétiques : d’un côté, j’étais cette femme au travail, et de l’autre, Elliot avec mes ami(e)s. Il a fallu que j’arrive chez Regain, à Marseille, avec une cheffe à l’écoute et une équipe féminine, pour être de nouveau bien dans ma peau et retrouver le goût de cuisiner.

Quel est votre rapport à Paris ? Considérez-vous cette ville comme accueillante ?

Elliot : J’aime beaucoup Paris, et ça a été une surprise pour moi, car je comptais rester à Marseille. Je voyais tous ces Parisiens qui arrivaient et je me disais que ça allait être horrible là-bas ! Une fois arrivé, j’ai réalisé que la ville avait énormément à offrir pour mon métier et ma communauté. J’ai rejoint une équipe de foot queer, les Cacahuètes Sluts, et je me retrouve dans plein d’espaces. Je me sens plus en sécurité ici qu’à Marseille, ville très viriliste où tu dois faire attention quand tu es trans ou lesbienne. Je m’épanouis beaucoup !

Rio : Paris a une honnêteté assez franche, parfois coriace, que j’aime bien. À New York, les gens sont trop gentils, ça sonne faux. Mais c’est important d’avoir un noyau d’ami(e)s proches, et là, tu peux faire ce que tu veux.

Claude-Emmanuelle : Mon rapport à Paris est paradoxal : je suis venue ici pour fuir, et maintenant, cette ville est ma prison dorée. J’aimerais pouvoir la quitter, mais je ne peux pas financièrement. Est-ce que Paris est une ville accueillante ? Non, dans le sens où, contrairement au Sud, c’est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. C’est une ville par dépit quand tu viens d’outre-mer et de la ruralité. Et quand tu es queer ou trans, tu t’y retrouves un peu par défaut : la foule te permet de passer un peu inaperçue, et tu peux retrouver d’autres personnes ayant le même vécu que toi. Un vécu souvent traumatique, d’ailleurs. La ville est dure, comme n’importe quelle grosse métropole en France, et je pense que le côté accueillant se trouve dans ta famille choisie.

Mado : L’accueil dépend d’où et avec qui tu traînes. En découvrant Paris depuis cette année, je vais donc parler avec un regard assez neuf et lacunaire. La ville est plus accueillante que ce que mes premières impressions laissaient penser. Mais mon expérience n’est pas assez longue ni assez diverse pour avoir un avis tranché, d’autant que je fréquente beaucoup le Marais et les lieux communautaires de gauche, comme la Mutinerie, un lieu forcément accueillant pour une femme lesbienne. Et c’est intentionnel.

Raya : J’aime les vieux à Paris parce que ce sont les personnes qu’on regarde le moins et qu’on oublie souvent. Je ne supporte plus la tension dans cette ville, le fait de me mettre en danger – ou plutôt d’être en danger –, de toujours regarder derrière moi. Il y a des gens dont tu as l’impression qu’ils ont soit envie de te tuer, soit de te baiser. C’est une ville riche et patriarcale, où la femme est un objet. Le harcèlement sexuel est tellement permanent que j’ai développé un instinct de survie au quotidien. Sinon, je meurs, tout simplement. Je pense aussi avoir un bon instinct dans l’autre sens, pour le beau – c’est grâce à ça que je réussis à faire des choses. J’ai besoin de l’un et de l’autre pour survivre.

Sur cette notion de survie, votre environnement professionnel a-t-il été un refuge ou une course d’obstacles ?

Mado : Je ne vais pas déroger au cliché en disant que les stand-uppeur(se)s font leur thérapie sur scène. Ça a été un refuge et un exutoire à un moment où j’en avais besoin. Je venais de terminer mes études de théâtre et travaillais dans le milieu de la restauration. J’ai alors fait ma vaginoplastie, une vraie épreuve, tant physique que psychologique. Après l’opération, j’ai eu six mois d’arrêt, et le stand-up m’a sorti d’une phase de burn-out aiguë. Lou Trotignon, avec qui je m’étais lancée dans le stand-up, m’a motivée à monter et à faire un passage à la Mutinerie. C’est là que ça a commencé.

Rio : En tant que gérant de bar, je suis mon propre patron. Si quelqu’un est transphobe, il sort, donc j’ai la chance que ce soit un refuge. Mon activité de création de contenus autour de ma transition a été une force. Ça a été très important de partager ça avec mes abonné(e)s. La transition correspond à un moment de réappropriation de son corps, de son identité. On a besoin de témoins, d’être un peu narcissique. Surtout que cela suit une période où on avait du mal avec notre image, on ne se regardait plus dans le miroir…

Elliot : La transidentité n’a pas nourri ma cuisine en tant que telle, mais plutôt ma façon de travailler et ce qui m’importe comme chef : comment je transmets les choses, comment je gère une équipe, comment se montrer plus à l’écoute et rompre avec cette tradition de virilité en cuisine. J’essaye de ne pas imposer de hiérarchie. On n’est pas là pour se dominer.

Raya : C’est systématiquement dans des refuges que je me suis épanouie. Travailler m’a permis d’explorer et d’être avec des personnes qui m’inspirent. À 15 ans, la coiffure a été mon refuge après une scolarité horrible, où je m’entendais bien avec les gosses mais pas avec les adultes. J’étais physiquement et mentalement très forte, donc sans doute inspirante pour les enfants. Ils n’osaient pas me harceler. Sauf que les adultes avaient du pouvoir et l’utilisaient pour m’enlever ma liberté de circuler, de penser, de m’habiller et de m’exprimer. Mon refuge a donc été le travail.

Claude-Emmanuelle : Pour moi, c’était les deux. Il y a des gens qui m’ont donné l’opportunité de passer des castings – parfois avec succès –, qui m’ont soutenue dans mes projets. Et d’autres qui m’ont fermé des portes et face auxquels j’ai pris position. Ce n’est pas une image : j’ai parlé et revendiqué des choses, et ça ne plaisait pas. Je trouvais ça important de sortir de ce cadre d’objet utile pour des questions de quotas, pour y insuffler cette notion de politique. Parce que, depuis cette année, personne n’affiche de drapeau LGBT à sa fenêtre, les logos ne passent plus aux couleurs LGBT. Les subventions sont coupées par des parties réactionnaires.

Quel regard portez-vous sur les lieux communautaires ?

Raya : Ils sont nécessaires pour se protéger, même si je n’ai jamais été friande des lieux

proprement communautaires, préférant sortir en bande un peu partout. Je pense qu’il y a un vrai travail de sensibilisation à réaliser en dehors. Quand ça touche au cadre familial, non communautaire, comment fait-on pour sensibiliser ? La colère et les menaces ne marchent pas. Il faut avoir des discussions pour toucher les gens. Je vais donner un exemple personnel : j’étais la première personne trans que les parents de mon mec rencontraient, et ils m’ont acceptée avant mes propres parents. J’ai donné des réponses à ce qu’ils demandaient, je rendais heureux leur fils, et basta. C’est une façon de se déconstruire, et je pense sincèrement que nos récits peuvent changer des vies.

Rio : On reproche au Bunker de faire du communautarisme, alors que tout le monde est bienvenu ! Et là où j’ai rencontré le plus d’exclusion, c’est chez les cis-gays ! Un espace vraiment queer doit accepter toute la fluidité du genre et des sexualités, et évidemment s’adresser aux personnes racisées. Finalement, peu importe qui monte cet espace, ça peut être des gays ou même des hétéros alliés, tant que cette idée est respectée. Mais le “par et pour” facilite énormément la communication autour de ces initiatives. Les gens voient qu’on leur ressemble et viennent en confiance.

Mado : C’est mon point de vue, et je sais qu’il est assez peu évoqué, mais j’ai un problème avec les espaces communautaires trans. Pour avoir beaucoup été dans l’accompagnement en tant que modératrice d’un espace en ligne, les personnes trans sont souvent très demandeuses en début de transition. Une fois plus avancées et à l’aise avec ce qu’elles veulent être, elles ne sont presque plus dans cette recherche de communauté, et se retrouvent à militer dans leur coin comme elles peuvent et avec l’expérience qu’elles ont. Les espaces sont plus accueillants lorsqu’ils deviennent intersectionnels. La bienveillance est plus importante et moins influencée par la pureté militante. Pour faire avancer les combats queers, antiracistes et antifascistes, il faut prendre en compte et réfléchir avec tout le monde.

"Un espace vraiment queer doit accepter toute la fluidité du genre et des sexualités" Rio

Elliot : Les personnes cis-hét se retrouvent tellement en majorité tout le temps qu’elles ne réalisent pas ce que ça implique de vivre comme une minorité et d’avoir un espace où tu es vu tel que tu es. J’ai un mental assez solide, forgé sans doute par mon expérience dans ce trois-étoiles. Je ne m’offusque pas si on me mégenre – et cela m’arrive au quotidien – mais ça fait du bien de se retrouver dans un lieu où tu n’as pas à être sur tes gardes. Les communautés te nourrissent, te mettent en confiance, elles te donnent la force dont tu as besoin pour ensuite être toi-même dans le monde.

Claude-Emmanuelle : J’ai l’impression qu’on est en train de créer des espaces très individuels, en ultra-non-mixité. On devrait plutôt privilégier la mixité choisie et faire de la pédagogie à l’entrée de ces lieux-là, pour que tout le monde y soit confronté. Les lieux communautaires n’ont pas besoin d’avoir une étiquette. Faire communauté dans les lieux d’oppresseurs s’avère plus fort que de créer un lieu spécifique où l’on est pointé du doigt. Bien sûr qu’il y a une peur au départ, mais lorsque tu habites dans un espace, il faut s’y ancrer et connecter avec les gens pour leur montrer que leurs préjugés ne sont que des préjugés. Je vais donner un exemple : il y a un bubble tea dans le 13e où je vais depuis des années. Ça m’est arrivé d’inviter une quinzaine de personnes trans à boire des verres et à se réunir pendant quatre ou cinq heures. Le patron nous a toujours soutenu(e)s dans cette démarche-là et ne nous a jamais jugé(e)s. Ça crée un point d’ancrage pas trop associé à la communauté.

Pour faire avancer les droits des personnes trans, quelles décisions politiques prendriez-vous si vous étiez au pouvoir ?

Claude-Emmanuelle : C’est clair, net et simple : une accessibilité libre et gratuite à toutes leurs demandes pour avoir accès aux mêmes droits et libertés que les personnes cisgenres, sans concession sur quoi que ce soit. Une prise en charge libre et gratuite de leur parcours de transition, sans jugement des personnes cisgenres. Avec autodétermination, sans parcours psychiatrisant, et avec un accès à une hormonothérapie pensée avec la communauté. Les choses se feraient toujours avec nous, selon nos besoins. Enfin, pour ma partie réac : criminaliser les personnes qui émettent un jugement sur l’identité de genre, la sexualité ; même chose sur la misogynie. Ce n’est pas un choix.

Rio : Il faudrait faciliter l’accompagnement des personnes trans mineures, avec un suivi médical, psychiatrique et psychologique. C’est très dur de se retrouver dans un foyer qui ne vous accepte pas, où l’on ne peut pas être soi-même.

"Pour faire avancer les combats queers, antiracistes et antifascistes, il faut réfléchir avec tout le monde." Mado

Il y a une phrase que tu utilises beaucoup, Claude-Emmanuelle : « Être perçu(e) comme un être humain est un luxe. » Peux-tu nous dire ce que tu entends par là ? Et vous, les autres, que vous inspire-t-elle ?

Claude-Emmanuelle : Cette phrase date d’il y a très longtemps. À l’époque, l’intitulé de mes réseaux sociaux était : « Trans Bitch Terrorist Artist ». Les mots de mon père lors de mon coming out trans. Il m’avait dit que j’étais une terroriste, une sorcière, que j’allais détruire l’équilibre du monde, finir pute, sans perspective de vie. Être dans une dynamique trans, c’est se rendre compte que les gens, dans un système cisgenre, passent leur temps à nous déshumaniser. Sortir de chez soi et se confronter à la société transphobe est très difficile. L’esprit de cette phrase est d’amener un questionnement plus large : « Comment je réussis, en tant que personne aux multiples facettes intersectionnelles, à répondre à la déshumanisation des gens avec des réponses philosophiques, sociologiques et géopolitiques ? »

Mado : C’est effectivement un luxe, puisqu’à la moindre différence qui t’éloigne de l’homme cis blanc hétéro, tu deviens autre. C’est très insidieux, car lié à la façon dont tu es perçu. Au quotidien, je suis assez peu vue comme une personne trans. Si je n’en parlais pas, ce ne serait pas un sujet de mon quotidien. Mais je reste une femme, perçue comme telle, et même comme ça, je ne suis pas tout le temps perçue comme un être humain !

Raya : Une phrase à la fois moderne et profondément triste. Elle me touche, mais pas uniquement parce que je suis trans. Elle parle en réalité de toutes les personnes en marge : celles qui portent une différence, les personnes âgées, en situation de handicap – toutes celles que notre société juge trop vite. C’est assez symptomatique de notre histoire, d’un manque d’empathie généralisé, et d’une déconnexion de la réalité qui est effrayante.

"Les gens, dans un système cisgenre, passent leur temps à nous déshumaniser" Claude-Emmanuelle

Elliot : Je comprends que certaines personnes aient besoin de se fondre dans la normativité. Moi, j’ai envie d’être perçu comme une personne trans. On ne veut pas de nous dans cette société, donc se montrer fier, c’est déjà un acte militant. J’ai de la chance d’exercer un métier où je peux décider comment on me voit et qui je sers. Ceux que ça dérange vont manger ailleurs ! C’est très fort d’être trans. Pour moi, transitionner représente la plus belle chose que quelqu’un puisse faire !

Finissons avec l’avenir et vos projets respectifs !

Raya : Mon expo Kwir Nou Éxist va commencer en juillet dans le jardin du Louvre. Elle retrace l’évolution des communautés queers à La Réunion. C’est un projet que je mène en collaboration avec mon petit ami, Edouard Richard, depuis cinq ans. Ça me rend fière pour mon histoire, mon enfance, et les pièces du puzzle que je retrouve aujourd’hui et que je peux transmettre à la jeunesse de l’île.

Rio : On va continuer les soirées Bunker, les exporter ailleurs dans le monde. Si on peut ouvrir un deuxième lieu à Paris, un restaurant Bunker caribéen, ce serait super ! Et moi, je me vois bien me mettre à la musique dans deux trois ans !

Mado : Je suis actuellement à l’Académie de l’humour, je prépare le gala de fin d’année et je présente la toute première de mon spectacle le 2 juillet à la Petite Loge. J’espère le jouer à la rentrée dans une salle parisienne, puis en France. J’aimerais aussi faire plus de vidéos, poster ce que je fais sur scène et me motiver à me remettre au métier d’actrice.

Elliot : On va essayer, avec Anne-Charlotte Gandziri, d’entretenir et développer la Corvée. Je n’avais jamais travaillé dans le milieu associatif, et je pense que je ne pourrais pas retourner dans la restauration traditionnelle. Ici, je sens que mon travail a du sens : je cuisine pour des clients qui ont les moyens, mais aussi pour des bénéficiaires, les enfants du quartier... Cuisiner uniquement pour les riches ne m’intéresse plus.

Claude-Emmanuelle : Je viens de sortir un podcast qui s’appelle Dolls House, avec un regard trans sur la montée du fascisme. Je souhaite me stabiliser financièrement et développer ce genre de projet. Je vais aussi publier un texte dans un ouvrage collectif intitulé Pour la joie dont la sortie est prévue pour la fin de l’année aux Éditions Les Liens qui libèrent. J’ai aussi envie de trouver un nouvel angle d’attaque dans l’influence, avec des profils plus queers et trans, faire des relations presse, du journalisme et reprendre des études. Dernière chose : prendre beaucoup la parole est quelque chose qui me plaît. Enfin, j’espère qu’au moment des élections, je vais être appelée pour pouvoir défendre nos drapeaux.