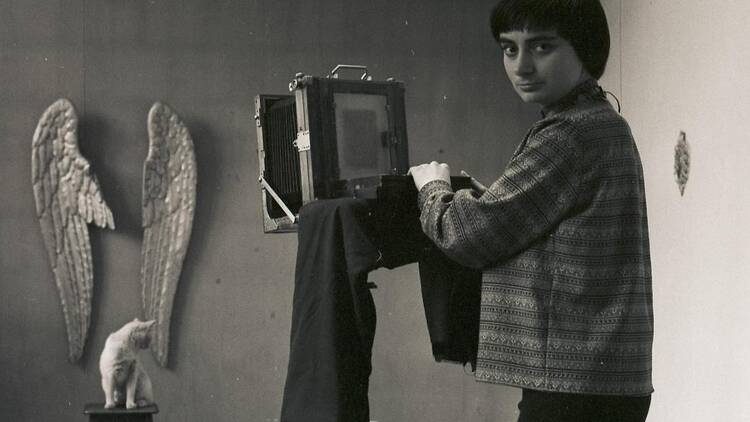

Pionnière de la Nouvelle Vague, immortalisée par les films qu’elle a réalisés à partir de 1955 et qui ont fait le tour du monde, Agnès Varda était aussi plasticienne et photographe. C’est cette dernière pratique (et première car elle a exercé à partir de 1950 le métier de “maître artisan photographe” après des études à l’École du Louvre et un CAP photographie) que le musée Carnavalet a décidé de mettre en lumière jusqu’au 24 août dans l’exposition Le Paris d’Agnès Varda.

Sous-titrée “de-ci, de-là”, une expression comme empruntée à la prose de l’artiste franco-belge, cette balade en 130 tirages photos – dont de nombreux inédits – et extraits de films part et revient au 86 rue Daguerre, son lieu de vie et de travail de 1951 à sa disparition le 29 mars 2019. On y découvre le “vrai” Paris des années 50 et 60, loin des cartes postales : son quartier, ses amis et ses voisins. “Je n’habite pas Paris, j’habite Paris 14e”, disait-elle.

En voyant ces prises de vues, on ne peut s’empêcher de penser au cinéma qui viendra : elles témoignent d’un sens aigu de la composition et de la “mise en scène”, mais aussi d’un certain goût pour le surréalisme. Les artistes ne sont d’ailleurs pas loin : la Varda photographe a documenté le Théâtre national populaire (TNP) dirigé alors par Jean Vilar, la venue de Federico Fellini à Paris, ainsi que des moments de la Nouvelle Vague comme le mariage d’Anna Karina avec Jean-Luc Godard. Elle s’intéresse aussi aux anonymes et ses portraits de voisins et de femmes font écho à une citation reproduite sur un mur : “Je crois que les gens, c’est tout de même ce qu’il y a de plus intéressant.”

Ses longs-métrages, courts et documentaires sont bien sûr présents et, musée de l’Histoire de Paris oblige, on y découvre le rôle que la ville joue dans ses films, aussi bien comme toile de fond que comme inspiration : on pense notamment au court-métrage Les Dites Cariatides où elle fait parler les statues qui ornent les façades des immeubles, mais aussi à la ville omniprésente dans Cléo de 5 à 7.

La rue Daguerre – qu’elle a transformée en plage de sable en 2007 pour le film Les Plages d’Agnès – sert également à clore l’exposition en évoquant le statut dans le monde de l’art contemporain de celle qui s’autoproclama “daguerréotypesse” (clin d’œil à l’adresse et au procédé photographique), ainsi que les nombreuses interviews données dans sa cour-jardin, comme si le lieu lui servait à ancrer la poésie de son travail. Dans l’une d’entre elles, elle dit d’ailleurs que “la nourriture de tout cet imaginaire est tout le contraire quelquefois”. De quoi donner envie d’aller faire un tour dans le 14e arrondissement !