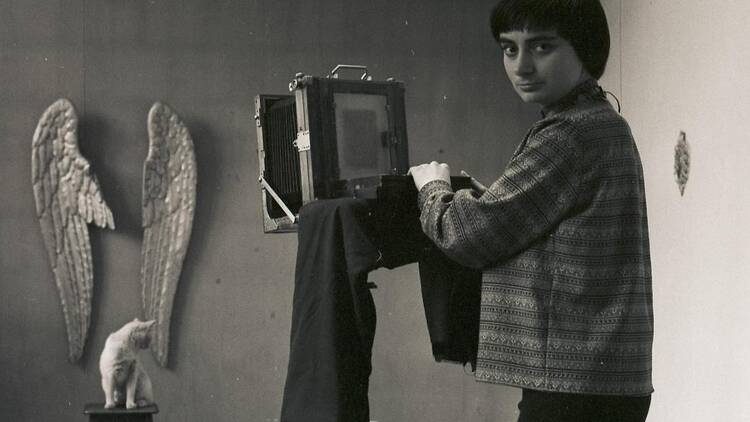

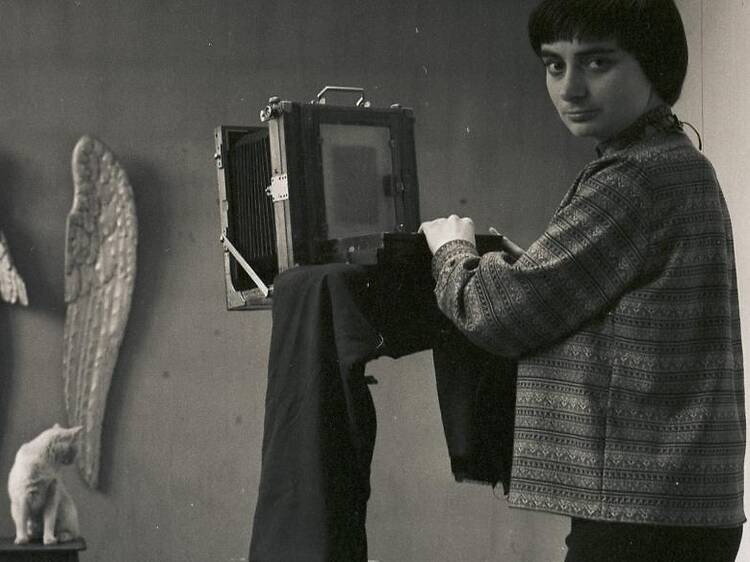

Pionnière de la Nouvelle Vague, immortalisée par les films qu’elle a réalisés à partir de 1955 et qui ont fait le tour du monde, Agnès Varda était aussi plasticienne et photographe. C’est cette dernière pratique (et première car elle a exercé à partir de 1950 le métier de “maître artisan photographe” après des études à l’École du Louvre et un CAP photographie) que le musée Carnavalet a décidé de mettre en lumière jusqu’au 24 août dans l’exposition Le Paris d’Agnès Varda.

Chef de file de la photographie humaniste, Robert Doisneau est très probablement le photographe français le plus connu au monde : selon sa fille Francine, l’Atelier Robert Doisneau et son fonds de 450 000 négatifs ont contribué à 158 expositions depuis son décès en 1994. Un chiffre impressionnant qui témoigne d’une appréciation quasi universelle, mais qui sous-entendrait presque que tout a été vu et dit sur l’auteur de l’incontournable Baiser de l’Hôtel de Ville. Pourtant, la nouvelle exposition que l’on peut voir au musée Maillol jusqu’au 12 octobre – après deux ans de préparation et l’aide de ses deux filles, Francine Deroudille et Annette Doisneau – a pour ambition de faire passer quelque chose au-delà des images : “une manière de regarder les autres”.

Pour ce faire, les commissaires d’exposition ont opté pour un parcours thématique qui montre les différents aspects de l’œuvre de Robert Doisneau tout en gardant un fil conducteur : le “réalisme poétique”, une notion que l’on comprend très rapidement en voyant les quelque 400 tirages de l’exposition. Le terme renvoie aussi à un courant cinématographique né dans les années 30 – tout comme la photographie humaniste –, ce qui n’est pas sans rappeler que ces photos, toujours impressionnantes de maîtrise dans leur composition, ont une certaine capacité à raconter des histoires. On (re)découvre d’ailleurs dans l’exposition sa proximité avec les écrivains, dont son ami Jacques Prévert, avec qui il partage un goût du surréalisme (la Fontaine des Quatre-Saisons, le cabaret tenu par les frères Prévert dans les années 50, se trouvait d’ailleurs au rez-de-chaussée de l’actuel musée Maillol).

On peut apercevoir Doisneau sur certaines photos, l’entendre via les audioguides ou dans des extraits de documentaires, jeter un œil à des documents personnels et à ses appareils photo, et surtout comprendre sa philosophie par le biais de ses clichés, célèbres ou non. Il faudra d’ailleurs attendre la fin de l’expo pour voir Le Baiser de l’Hôtel de Ville dans une installation qui raconte son histoire et sa contre-histoire, en invitant à aller plus loin que cette image dont la notoriété a presque éclipsé le reste du travail de son auteur.

La tension et l’équilibre entre réalisme et poésie, légèreté et gravité, sont aussi bien perceptibles dans le traitement des sujets immortalisés par Doisneau – qui a photographié à la fois les adultes et les enfants, les célébrités et les laissés-pour-compte, les artistes et les ouvriers, Paris et la banlieue – que dans sa façon de travailler : ayant longtemps œuvré pour l’agence Rado-Photo, qui a inventé la profession de photographe illustrateur, il semble avoir toujours travaillé avec la créativité d’un plasticien, que ce soit dans ses travaux personnels ou pour des commandes éditoriales ou publicitaires. Cette formule magique pourrait bien expliquer sa capacité à créer ces “Instants donnés” qui ne sont pas que des clichés techniquement parfaits. Car pour révéler la beauté de l’humain, encore faut-il savoir comment le regarder.

Alerte rouge, sortez les gosses : « Certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité… » Plutôt deux fois qu’une, même. À la Bourse, comme de coutume au royaume d’Araki, il y a de la nudité, des corps féminins languides et du kinbaku. Beaucoup de kinbaku, cet art ancestral du bondage japonais visant à entraver une personne à l’aide de cordes. Mais – surprise ! – parmi ce festival de peaux laiteuses empêtrées dans des positions inconfortables (aïe pour elles), il y a aussi le portrait d’un inconnu attablé dans un restaurant, quelques natures mortes et plusieurs paysages urbains. Et pour cause : la centaine de pièces exposées, qui constitue la série Shi Nikki (Private Diary) adressée à Robert Frank (oui, oui, l’auteur du célébrissime Les Américains), ne s’articule pas exclusivement autour de l’érotisme, thème prédominant de l’artiste japonais.

Percée dans le New York des années 1950 à Saint-Germain-des-Prés.

+ d'expos

Quelles lignes jouent les prolongations ou ont la permission d'après minuit ? Tout ce qu'il faut savoir pour circuler (presque) librement durant la Nuit Blanche. Sinon, prenez le Vélib'...

[A voir sur le site de la RATP]

Voici notre sélection des expos immanquables dans la capitale. De quoi se sentir comme un gosse en manque de sucre devant un rouleau de chewing-gum Hubba Bubba : complètement ravi !

La rédaction a voulu se pencher sur ces œuvres, toujours fidèles au poste, qui s'exposent du matin au soir au Louvre, à Orsay, au Centre Pompidou ou au Quai Branly, mais aussi dans des lieux moins connus.

Discover Time Out original video