Sur les pentes de Montmartre et sous les radars de la tendance, voici un délicat bistrot où Léa Lestage en cuisine et William Atlan en salle prennent soin des convives dans la confidence. On y déguste des assiettes élégantes aux produits du marché : betteraves sur un édredon de yaourt grec ; filet de maquereau, polenta et hollandaise ; riz au lait…

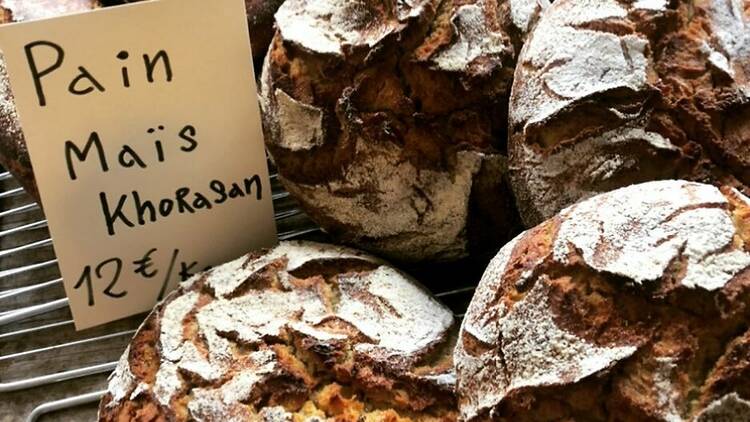

A Paris, le 18e est à part. Tout là-haut, dans ses rues en escaliers où la vie coule en pente douce, le grand Montmartre ne cache pas son esprit de clocher et semble vouloir faire vœu d’indépendance. Car si le quartier est l’un des plus prisés par les touristes en goguette, il reste une tour d’ivoire étrangement préservée et généreusement aménagée pour ses bienheureux habitants. Puits sans fond de bistrots de quartier et barav’ festifs, paradis des boulangeries et cafés bien sourcés, melting-pot de friches, musées et marchés, festival de clubs interlopes et branchés… De Pigalle à la porte de Saint-Ouen, le meilleur de ce que Paris a à offrir s’étale crânement ; et du haut du Sacré-Cœur, c’est toute la ville qui s'aplatit au pied de la Butte comme pour marquer son respect. On va lui payer nos hommages ?